Projekt Flakturm Humboldthain

Geschichte

Die Flaktürme (Flak = Flugabwehrkanonen) waren einst die größten Bunker Berlins. Mit Kantenlängen von etwa 23 mal 50 Metern (Feuerleittürme / L-Türme) bzw. rund 70 mal 70 Metern (Geschütztürme / G-Türme) hoben sie sich mit bis zu 42 Metern Höhe monströs von ihrer Umgebung ab. Von Oktober 1940 bis April 1942 entstanden nacheinander je ein Paar, bestehend aus einem L-Turm und einem G-Turm, im Tiergarten sowie in den Volksparks Friedrichshain und Humboldthain. Die Flaktürme im Volkspark Humboldthain entstanden zwischen Oktober 1941 und April 1942.

Die kurze Bauzeit von sechs Monaten pro Turmpaar war nur durch den Einsatz von bis zu etwa 3.200 Arbeitern, darunter auch Fremdarbeiter, Zwangsverpflichtete und Kriegsgefangene, sowie durch einen 24-Stunden-Schichtbetrieb und die Einstufung in die oberste Priorität kriegswichtiger Bauten möglich.

Während die L-Türme mit ihrer optischen und funkmesstechnischen Ausrüstung die Flugzeugverbände der Alliierten orteten und Flugkurs, Flughöhe und -geschwindigkeit ermittelten, nahmen die G-Türme sie mit ihren jeweils vier schweren, doppelläufigen Geschützen vom Kaliber 12,8 Zentimeter unter Beschuss und sollten ihnen so den Überflug über das Stadtzentrum verwehren. Leichte Flak auf beiden Türmen diente zur Abwehr möglicher Tieffliegerangriffe. Der militärische Erfolg der Flaktürme blieb letztendlich weit hinter den Erwartungen zurück, jedoch boten sie auf sechs Etagen auch Tausenden Zivilisten Schutz (offiziell ca. 15.000 Schutzplätze pro G-Turm, 7.500 pro L-Turm). Mit Wandstärken von bis zu 2,50 Metern und 3,8 Meter starken Abschlussdecken galten diese Bunker als absolut bombensicher. Neben den militärischen Unterkunfts- und Funktionsräumen beherbergten sie Luftwaffenlazarette und Rüstungsforschungsstätten oder dienten als Schutzraum für Kunstgegenstände aus den Berliner Museen. Nach einer kurzen Nachkriegsnutzung wurden die Flaktürme durch die Alliierten gesprengt und ihre Überreste gänzlich abgetragen (Zoobunker) oder unter Trümmerbergen begraben (Friedrichshain, Humboldthain).

Ausführlichere Informationen zu Geschichte und Ausstattung der Flaktürme in Berlin, Hamburg und Wien finden Sie auch in der Rubrik Forschungsthema Untergrund.

Das Innere der Ruine des G-Turmes Humboldthain haben wir in jahrelanger Arbeit für Besucher zugänglich gemacht; es kann seit April 2004 besichtigt werden. Über die Arbeiten zur Begehbarmachung der Ruine berichten wir unter Instandsetzung.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Grünflächenamt Wedding

© Grünflächenamt Wedding

© Grünflächenamt Wedding

© Grünflächenamt Wedding

© Grünflächenamt Wedding

© Grünflächenamt Wedding

© Grünflächenamt Wedding

© Grünflächenamt Wedding

© Holger Happel

© Holger Happel

© Holger Happel

© Holger Happel

Zeitzeugenberichte

Neben Ihrer militärischen Funktion dienten die Flaktürme unter anderem als Schutzraum für die Zivilbevölkerung.

Einige Erinnerungen der Schutzsuchenden wie auch der jugendlichen Luftwaffenhelfer, die spätestens ab 1943 mehr und mehr die ehemaligen Plätze der Flaksoldaten einnahmen, haben wir hier zusammengefasst. Teilweise stammen sie aus einer Publikationsreihe zur Ausstellung »Bunker Berg« des Heimatmuseum Wedding aus den Jahren 1995/96.

Gesammelte Berichte der schutzsuchender Zivilisten

(Frau Sch.)

»Manchmal hatte man den Eindruck, dass der Bunker zusammenbricht, weil so furchtbar viele Menschen kamen, mit Leiterwagen auf denen sie ihr Hab und Gut hatten …«

(Frau O.)

»Da war ein großer Eingang, da konnten auch die Autos rein, da kam auch der Krankenwagen rein, der mich nach der Entbindung abgeholt hat. Da war auch gleich der Fahrstuhl. Gleich am Fahrstuhl war auch das Zimmer, in dem ich entbunden habe.«

(Herr Ba.)

»Da sind an einem Sonntag zehn Bomben auf den Bunker gefallen. Er hat gewackelt wie ein Entenarsch. An den Treppen waren keine Treppengeländer, da sind die Leute die Treppe runtergeflogen.«

(Frau Lb.)

»… Im Bunker war kein Tageslicht, bei Alarm war ja auch alles zu. Die Räume, die ich betreten habe, waren lediglich mit Bänken ausgestattet. Es mögen da vielleicht 50 oder 70 Leute reingepasst haben.«

(Herr A.)

»Unsere Nachbarin hatte im Bunker einen Raum, das habe ich mir angesehen und ich war entsetzt. Nicht die Ausstattung, die verhältnismäßig minimal war, dieser Betonbau, der hat geschwitzt, ich fasste die Wände an und die waren feucht und glitschig.«

(Herr D.)

»Tausende von Zivilisten waren bis zur Kapitulation im Bunker. Sie wurden vom Militär durch einen Marketenderwagen versorgt.«

Die Zeitzeugenberichte entstammen der Publikationsreihe zur Ausstellung »Bunker Berg« des Heimatmuseum Wedding 1995/96

Völkerwanderung zum Humboldthain

Ein Bericht von Bärbel Becker (*1939)

Ich bin im August 1939 in Berlin geboren und wohnte damals in der Stralsunder Straße 43. Ich kann mich erinnern, dass wir bei Bombenangriffen in den Humboldtbunker gingen. Es war wie eine Völkerwanderung, Mutti schob den Kinderwagen mit meiner kleinen Schwester und sagte zu mir, ich soll nicht stolpern und hinfallen, dann würde ich totgetrampelt werden. Einmal gingen wir einen anderen Weg, und ich fragte, warum. Meine Mutter sagte nur: »Bis zum Humboldthain schaffen wir es nicht, wir müssen in die Bernauer Straße in einen kleinen Bunker.« Ich musste auch immer meine Sachen, die ich abends auszog, ganz ordentlich übereinander auf den Stuhl legen, denn wenn ein Alarm kam, musste es ganz schnell mit dem Anziehen gehen. Einmal war dann auch so ein Alarm und wir mussten ganz schnell in unseren Hauskeller gehen. Dann saßen wir alle da unten und lauschten. Nach einer Weile wackelten die Wände und wir bekamen Angst. Einige sagten: »Jetzt ist unser Haus eingestürzt!« Als es dann ruhig blieb und die Entwarnung kam, haben sie die Tür nach oben vorsichtig aufgemacht und festgestellt: »Unser Haus steht. Es war das Nachbarhaus.« Ich kann es nicht beschreiben, wie sich alle um den Hals gefallen sind und riefen: »Wir leben noch!« Dabei sind auch Freudentränen geflossen. Dann sind wir irgendwie raus aus Berlin nach Schlesien zu meinen Großeltern, die ein großes Gut mit Konditorei besaßen, bis dann die Russen kamen und wir flüchten mussten.

Wir danken Frau Becker für die Erlaubnis, ihre Erinnerungen hier wiedergeben zu dürfen.

Gesammelte Berichte der Flakhelfer

(Herr K., Flakhelfer, Jg. 1927)

»Zum Kennzeichen, dass wir HJ waren, hatten wir immer eine große Hakenkreuzbinde am linken Ärmel, damit wir keinesfalls mit richtigen Soldaten verwechselt werden konnten.«

(Herr Sch., Flakhelfer, Jg. 1928)

»Die Ausbildung war sehr hart. Sie ist nachher nicht mal in der Wehrmacht so hart gewesen … Der Luftwaffenhelfer war damals in der Hierarchie im Grunde das wehrloseste Karnickel und wer bis dahin kein Anti-Militarist war, konnte es werden.«

(Herr H., Flakhelfer, Jg. 1927)

»… oder wir mussten mit den Spinden in den Wendeltreppen zwei Treppen tiefer und wieder hoch. Dieses Sinnlose wurde gemacht, um über diese Art und Weise noch Disziplin zu erreichen.«

(Herr Schw., Flakhelfer)

»Der Flakbetrieb war eigentlich eine angenehme Unterbrechung von der Schulzeit, vor den Lateinarbeiten haben wir uns nur gedrückt.«

(Herr H.)

»Dann wurden wir ausgebildet an der 2 cm-Flakkanone und zwar komplett Einzelwaffe und auch Vierling. Diese Art des Trainings wurde eigentlich ohne Murren hingenommen.«

(Herr Sch.)

»Wir haben also Waffentechnik gelernt aus Eigeninteresse, damit man sich wehren konnte, aber gegen die Angst konnte man sich nicht wehren.«

Die Zeitzeugenberichte entstammen der Publikationsreihe zur Ausstellung »Bunker Berg« des Heimatmuseum Wedding 1995/96

Luftwaffenhelfer 1944 in Berlin und bei Leuna

Ein Bericht von Dr. Wolfgang Waldhauer (*1928)

Zu diesem Bericht gehören einige Fotos, die ich im Februar 1944 vom Flakturm Humboldthain aufgenommen hatte – auf einem ist ein kleines Stück vom Kopf vom LWH Chr. F. zu erkennen. Wir zwei wanderten damals an einem Sonntag vorsichtig um die beiden Türme und im restlichen Humboldthain herum, lasen Flaksplitter und eine halb abgebrannte Stabbrandbombe auf, sorgfältig darauf achtend, keinen zu Grüßenden zu übersehen und verfügten uns dann wieder in das dumpf riechende riesige Gebäude, wo wir im obersten Stockwerk wohnten, zusammen mit den Typen von der Oberschule aus unserer Heimatstadt. Ab und zu sah der Gefreite v. S. nach uns und erklärte uns die Klingelzeichen »Vorspiel« und »Alarm« – tatsächlich bimmelte es gleich am ersten Abend, am 14. Januar 1944, nachdem wir am Nachmittag noch in Zivil in den Turm einmarschiert waren und der Posten uns fröhlich zugerufen hatte: »Hier kommt Ihr so bald nicht wieder raus!«

Sehr früh am Morgen dieses Tages hatten wir, etwa 20 Jungen des Jahrgangs 1928, Schüler der »Robert-Schumann-Schule«, eines humanistischen Gymnasiums in Zwickau/Sa, uns in der Halle des Hauptbahnhofs eingefunden, manche begleitet von den Eltern. Ein Unteroffizier in der blaugrauen Uniform der Luftwaffe mit roten Kragenspiegeln nahm uns dort in Empfang, und wir reisten in reservierten Abteilen mit der Bahn in Richtung Berlin. Als der Zug die Vorstädte der »Reichshauptstadt« erreichte, sahen wir die ersten gänzlich ausgebrannten Häuserzeilen schon in Lankwitz, und die forschen Gespräche im Abteil verstummten. Aus dem S-Bahn Bahnhof Gesundbrunnen tretend, erblickten wir dann den riesigen Betonklotz des Flakturms »Humboldthain« vor uns – da sollten wir also in Zukunft leben! Immerhin »durften« wir zunächst mit dem Fahrstuhl nach oben fahren, und es folgte eine flüchtige ärztliche Untersuchung, die Einkleidung (wir erhielten auch eine Blech-Erkennungsmarke wie »richtige« Soldaten!) und die Einweisung in die Unterkünfte, die mit Doppelstockbetten und Blechspinden ausgerüstet waren. Der Blick aus den mannshohen Fenstern, die mit einer dicken Stahlblende verschlossen werden konnten, ging über die S-Bahngleise hinweg auf eine nahezu ausgebrannte Häuserfront; nur ein Haus war wenigstens teilweise noch bewohnt. Die schweren Nachtangriffe des November 1943 hatten diese Zerstörungen bewirkt, wie uns die Schulkameraden des Jahrgangs 1927 berichteten, die schon seit September 1943 hier Dienst getan hatten; sie begrüßten uns mit einer Mischung aus Mitleid und Schadenfreude: Jetzt seid Ihr also auch dran …!

Vor dem Geschütz-Turm im Humboldthain – Berlin, im Februar 1944. Die Türme waren graugrün gestrichen und überragten weit die alten, im November 1943 von Bombensplittern beschädigten Bäume des Parks. Auf dem umlaufenden Balkon waren die 2 cm-Flak-Waffen auf Beton sockeln montiert, auf der oberen Plattform vier Doppelrohr-Geschütze des Kalibers 12,8 cm.

Zum ersten Dienst trat ich ohne Stahlhelm an, weil einer in dieser erheblichen Größe nicht vorrätig gewesen war, was zunächst einen »Anschiss« zur Folge hatte samt einer Bemerkung über die Pferde, welche bekanntlich die größeren Köpfe … Der Uffz., der uns vom Heimat-Bahnhof abgeholt hatte, entpuppte sich bald als ein verkleideter Studienrat, und ein zweiter solcher, ein Westfale, war dann unser Ausbilder, zusammen mit dem Ogfr. R., einem Malermeister aus Hamburg, der magenkrank aussah. »Die 2cm Flak 38 als solche (ch wie in Krach gesprochen) zerfällt in …« Es war das schweizer Präzisionsprodukt 2 cm-Oerlikon, und es wurde eine der wenigen Wonnen meines Daseins als LWH, sie auseinander zu nehmen und richtig wieder zusammenzusetzen! Den Sockel dieses Geschützes kann man noch heute sehen, wenn man die Serpentinen der nur halb weggesprengten und dann mit Trümmern angeschütteten südlichen Turmseite des G-Turms Humboldthain zwischen Bäumen und Sträuchern hinaufsteigt und so die Ebene der 12,8cm-Plattform erreicht. Auf einem Foto posieren Otto M. und Hans K. auf solch einer Kanone, von der es auch Exemplare mit vier Rohren gab., die sog. »Vierlinge«.

Natürlich war das Hauptziel des »Dienstes«, uns so bald als möglich zu einem vollwertigen Bedienungspersonal für diese Waffen auszubilden; unten im Humboldthain auf einem kleinen Sportplatz fand aber auch regelmäßig »Infanterie-Dienst« statt, und anfangs wurde auch häufig Strammstehen und Grüßen geübt, obwohl die Hitlerjugend uns ja eigentlich in dieser Hinsicht schon ausreichend »vorgebildet« haben sollte! Da war der Dienst an der Waffe deutlich beliebter, zumal dort auch eigenes technisches Verständnis demonstriert werden konnte. Meist war der Ton der Vorgesetzten nicht übertrieben rauh – das übliche Gebrülle beim Exerzieren und dem »Infanterie-Dienst« vor dem Turm kannten wir ja schon vom H.J.-Dienst, und selbst der auch hier geübte verschärfte Drill (»Entengang – Eeentengang!!«) und Liegestütze wurden meist als unvermeidliche Mühsal militärischer Ausbildung hingenommen. LWH Hans K. erinnert sich aber noch mit Erbitterung auch an als »Maskenball« bezeichnete abendliche Strafaktionen eines Unteroffiziers, für die wir irgendeinen Anlass gegeben hatten, und dass aus einem ähnlich nichtigen Anlass der Batteriechef D. die ganze Batterie mit mehreren Stunden Infanterie-Dienst »beglückte«…

Nicht nur bei solchen Anlässen richtete sich die hoffnungsfrohe Erwartung von uns z.T. noch nicht einmal 16-jährigen auf den nächsten Kurz-Urlaub, der den LWHs etwa monatlich einmal gewährt werden sollte, vorausgesetzt, Geschützbedienungen blieben in gefechtsfähiger Zahl zurück. Ein solcher Kurzurlaub enthielt 2 Urlaubs- und zwei Reisetage, so dass mit geschickter Auswahl des Reichsbahn-Fahrpläne – wir durften auch Wehrmachts-Urlauber-Züge benutzen – man durchaus mehr als 48 Stunden »Zuhause-Zeit« herausschinden konnte. Am Dienstagmorgen zu Dienstbeginn musste man sich allerdings unter allen Umständen wieder im Turm zurückgemeldet haben! Einmal im Jahr würde es sogar einen 12 +2 Reisetage währenden Heimaturlaub geben – aber der lag für uns Anfänger noch in weiter Ferne…

Meist während der Mahlzeiten im Kasino trafen wir auch auf LWH aus Berliner Schulen, die aber ihren Dienst vorwiegend an den großen 12,8cm-Doppelrohr-Geschützen auf der oberen Plattform taten. Nicht nur deswegen und wegen ihrer häufigen nächtlichen Einsätze sahen sie auf uns Sachsen auf den umlaufenden Balkons mit den leichten 2 cm – Waffen herab; mehrfach titulierten uns welche als »Ihr sturen Sachsen«, womit sie wohl meinten, dass wir im Vergleich zu ihnen viel zu brav und gehorsam alle Vorschriften befolgten, während sie das Ganze deutlich lockerer betrachteten. Aber so brav waren viele Sachsen gar nicht: Mit uns waren eine etwa gleiche Anzahl Schüler der Zwickauer Oberschule nach Berlin gereist, die dann zusammen mit uns Gymnasiasten auch in den gleichen Unterkünften wohnten. Erstaunt stellten wir fest, dass deren Redeweise häufig mit ungeniert regime-kritischen Ausdrücken gespickt war und sie über einen erheblichen Fundus an so genannten »Flüsterwitzen« verfügten. Auch spielten zwei von ihnen gern »Hitler und Mussolini treffen sich am Brenner«, indem der eine, oben auf einem Doppestockbett hockend, den Duce mimte, mit römischen Gruß und drohend nach vorn gerecktem Kinn, während vor dem Bett, ihm zugewandt, der andere stand, sich einen Kamm unter die Nase haltend, mit der anderen Hand mit nach hinten über die Schulter gebogenem Arm nach oben grüßend, den »Führer« darstellte. Ein anderer war Meister in der Imitation des »Reichspropagandaministers«, indem er hinkend nach vorn trat und genau in dessen westrheinischer Sprachfärbung intonierte: »Und wiiiiieder (das r als ch gesprochen wie in Rache) haben wiiir viiier Tonnnnän Viiiierfruchtmarmelaaade an die Ost-Front ge-wor-fännn« … Wir lachten und staunten – dass es so etwas noch gab, 11 Jahre nach der »Machtergrrreifung«, wie Hitler das nannte. ER wurde allerdings auch unter uns mit einem angeblich von ihm stammenden Ausspruch zitiert : »Die Deutsche Frau rrraucht nicht«, wenn einer jemanden beim heimlichen Rauchen ertappte, was uns LWH ja streng verboten war, weshalb es nun hieß: »Derrr doitsche Luftwaffenhelferrr rrraucht nicht…!«

Das »Batterie-Lied«, das beim Marschieren mehr gebrüllt als gesungen wurde, begann mit »Hoch drooom, auf dem Beeerg, gleich unter den funkelnden Steeernen …«, womit ein Bezug zu unserer Geschützstellung, etwa 35 m hoch über der Erde, hergestellt werden sollte; auch die »schwarzbraune Haselnuss«, ein Lied, das wir schon in der HJ zu singen hatten, ertönte zwischen den beschädigten Baumstämmen des Humboldthains auf dessen Sportplatz, obwohl der darin besungene Typ nicht gerade dem blond-blauäugigen Ideal des »Dritten Reiches« entsprach.

Nachdem wir ordentlich »Grüßen« gelernt hatten, durften wir zum ersten Mal unter Begleitung von zwei Unteroffizieren das Turm-Gelände verlassen und marschierten durch einige Straßen des Stadtteils Gesundbrunnen. Erschreckend waren die schon bis zum Winter 1943/44 angerichteten Zerstörungen, zu denen auch streckenweise aufgewölbte und zerrissene Nebenstraßen gehörten, wenn eine Sprengbombe die Kanalisation getroffen hatte. Ein großes Kino an der Ecke aber war noch heil geblieben, und so durften wir einmal den Film »Der weiße Traum« gemeinsam sehen – den mit dem Lied mit dem Luftballon: »… stell Dir vor, er fliegt mit Dir davon …«, was sich dann auf »Illusion« reimte. Mancher wäre wohl schon damals ganz gern »davongeflogen« – das ließ sich aber keiner anmerken.. Und an einem Sonntag führte man uns als Zuschauer auf einen nahe gelegenen Fußballplatz, wo wir uns allerdings ziemlich langweilten.

Anfang März erst wurde schließlich unser Jahrgang bei leichtem Schneetreiben in einem nahegelegenen Park feierlich vereidigt. Wir standen im Karree angetreten um eine 2 cm-Vierlingswaffe herum, die zu diesem Zweck von einem der Türme mit Hilfe des dort installierten Krans heruntergelassen und hierher transportiert worden war. Zwei LWH mussten eine Hand auf ein Rohr der Kanone legen, und alle hatten einen Text nachzusprechen, den ich vergessen habe. Ich erinnere mich nur, dass ich sehr gefroren habe, zumal wir wohl in »Ausgehuniform«, aber ohne Mantel dahin marschiert waren.

Ein Betreuungslehrer aus unserer Schule wohnte ständig drüben im L-Turm, unterrichtete die Schüler des Jahrgangs 1927 an einigen Vormittagen der Woche, und wir 28er stießen nach der »Grundausbildung« dazu; der ganze Trupp wanderte zu diesem Zweck mit je einem der massiven Holz-Hocker, die in unserer Unterkunft die Sitzgelegenheiten darstellten, hinüber in den L-Turm, über noch nicht ganz planiertes Gelände, wo main und links noch einige Parkbäume ihr Leben fristeten, von Sprengbombensplittern beschädigt. Der Unterricht konnte natürlich nicht die Ziele erreichen, die unserem Schuljahr unter »normalen« Bedingungen zuhause gesteckt waren, zumal er bei den immer häufigeren Einflügen auch bei Tage bei Voralarm, bevor noch draußen die Sirenen heulten, sofort unterbrochen werden musste, während wir, die Hocker auf dem Buckel, im Geschwindschritt unserem G-Turm zustrebten, über eine der vier riesigen Wendeltreppen empor eilten, um unsere 2 cm-Kanonen abzudecken und feuerbereit zu machen.

Zu Schuss gekommen sind wir allerdings damit nie, konnten aber von unserem Balkon, auf dem die Waffen postiert waren, die ersten Tages-Angriffe der USAF bestaunen, die am 4. und 6.März 1944 begannen, und wie die Bomberpulks gänzlich unangefochten von der dichten schwarzen Flakwolke der ständig donnernden 12,8-Doppelrohre aller drei G-Türme der Stadt ihr Ziel anflogen und glitzernde Schwärme von Stabbrandbomben und einige Sprengbomben fallen ließen und nördlich von uns einen gewaltigen Feuer- und Rauchpilz verursachten. Es wurden von anderen zwei oder drei Treffer, also »Abschüsse« beobachtet; der einzige von meinem Posten aus sichtbare Erfolg des tosenden Dauerfeuers war ein herabsegelnder Fallschirm mit einem farbigen Soldaten daran, der zum großen Hallo genau auf dem L-Turm landete. Dort hatte während der November-Angriffe 1943 nachts eine Sprengbombe eine 2 cm-Einzelwaffe zerstört; Soldaten und LWH waren aber zu ihrem Glück wenige Minuten vorher ins Innere befohlen worden. Ihr Geschütz war vollständig verschwunden, und der Betreuungslehrer StR. W. lieferte dann eine dramatische Beschreibung dieses Ereignisses an die heimatliche Schule, da er fast genau darunter in seiner Stube gesessen hatte und seine Stahlblende, offenbar nicht richtig geschlossen, durch den Sog aufgerissen worden war…

Die großen Nachtangriffe der Engländer hörten Mitte Februar auf; aber fortan suchten schnelle, leichte Bomber, die »Mosquitos«, häufig die schlafende Reichshauptstadt heim, und wir mussten natürlich jedes Mal raus, um leise fluchend die Kanonen abdecken und dann untätig das nächtliche Schauspiel hoch oben am Berliner Himmel zu betrachten: Die zahlreichen Scheinwerfer, die bei klarem Himmel jedes einzelne Flugzeug mit großer Präzision »auffassten« und dann immer weiter zum nächsten reichten, die zuerst abgeworfenen, bunt-strahlenden »Weihnachtsbäume«, die wohl einen beginnenden Großangriff vortäuschen sollten, die gewaltig knallenden Doppelrohre der 12,8 cm Geschütze über uns, rings um die silbern leuchtenden schnell dahinziehenden Flugzeuge viele glitzernde Funken erzeugend, die von unten aussahen, wie jene unseres Anzünders am heimischen Gasherd. Einen Abschuss habe ich trotzdem nie gesehen, und die Bomber verschwanden jedes mal rasch, nachdem jeder seinen »Wohnblock-Knacker« abgeworfen hatte, der mit fürchterlichem Brausen irgendwo herunterkam, gefolgt von einer gewaltigen Explosion – einmal doch so nahe, dass wir erschrocken hinter der dicken Balkonbrüstung in Deckung gingen.

Den letzten Tagesangriff auf dem Humboldthain-Turm erlebten wir am 29. April; und ich, schon mit einem verbundenen Fuß im Holzpantoffel, fotografierte die entstandenen Brände im Süden Berlins, die aber recht weit entfernt wüteten. Eine Woche später schickte man mich ins »Revier« in den Flakturm Friedrichshain, nachdem eine Wundinfektion von unseren Sanitätern nicht gestoppt werden konnte. Unterwegs wurde ich von Berliner Hausfrauen laut und heftig bedauert, als ich von der S-Bahnstation zum Turm humpelte: »Ist doch ne Schande, jetzt machen se auch noch so junge Kerle kaputt …« Dort lag ich dann mehrere Wochen im Erdgeschoss und erlebte die schweren Tagesangriffe am 7., 8. und 19. Mai auf den Berliner Osten im sicheren Bunker, wobei eine Phosphorbombe direkt unter unserer, natürlich während des Angriffs fest geschlossenen Stahl-Blende abbrannte und zahlreiche aus den Kellern ausgegrabene Verletzte im Verbandsraum versorgt wurden. Einmal besuchte mich auch unser Betreuungslehrer Prof. L. freundlicherweise, und auch zwei Freunde erschienen an meinem Bett und berichteten von ihren Erlebnissen bei den letzten Angriffen. Als der Fuß einigermaßen verheilt war, bekam ich sogar – auf meine Bitte hin – von dem freundlichen Stabsarzt ein paar Tage Genesungsurlaub genehmigt.

Den 20. Juli 1944 erlebten wir, kaum einen Kilometer von der Bendlerstraße entfernt, zunächst damit, dass um die Mittagszeit je ein LWH im Treppenhaus auf jedem Stockwerk, mit einem Karabiner bewaffnet, aufgestellt wurde, ohne dass jedoch bekannt war, auf wen denn zu schießen wäre! Ich hatte für den nächsten Morgen meinen Urlaubsschein für den lang ersehnten »Heimaturlaub« (10 Tage + 2 Reisetage!) in der Tasche und erfuhr dann zu meinem Ärger, dass ab sofort absolute Urlaubssperre angeordnet war. Erst spät in der Nacht hörten wir im Radio eines Kameraden, längst in unseren Betten liegend, durch Hitlers gutturale Stimme selbst, was da vorgefallen war. Ich muss gestehen, dass ich damals einen maßlosen Zorn auf die Attentäter hatte, weil sie mir meinen Heimaturlaub verpatzt hatten …! Doch schon am nächsten Vormittag wurde die Urlaubssperre aufgehoben. Ich musste zwar nun erneut von einem zum andern laufen, um die nötigen Unterschriften für einen neuen Urlaubsschein einzusammeln, aber am 22. Juli fuhr ich vom Anhalter Bahnhof tatsächlich nachhause.

Als ich mich schließlich im Flakturm Zoo aus dem Urlaub zurückmeldete (die Batterie war Anfang Mai dorthin umgezogen), war die ganze Truppe zum Schießen nach Dramburg in Pommern ausgerückt. Hans K. feierte seinen 16. Geburtstag auf der Fahrt dorthin in einem Güterwagen auf dem Bahnhof Stargard und erzählte mir später, wie sie dort mit der neuen 3,7 cm Waffe Luftsäcke, Ballons und Panzerattrappen durchlöchert und mit den Leuchtspurgeschossen die Heide in Brand gesetzt hatten. Ich dagegen in Berlin hatte noch ein paar Tage viel freie Zeit, für einen Oberfähnrich ab und zu Botengänge in der großen Stadt Berlin erledigend. Dabei stellte ich erstaunt fest, dass besonders im alten Zentrum noch vieles heil geblieben war. Am 21. Juni 1944 sahen wir vom Zoo-Turm aus bei einem gewaltigen Tagesangriff diese Gegend in Flammen aufgehen, wobei der Turm des Doms mit einer grünen Kupfer-Flamme brannte und die Sonne hinter den Rauchwolken über der Stadt verschwand. Wir standen wie immer untätig herum.

Ein einziges Mal wären wir beinahe zum Schuss gekommen: Als Flugmelder Richtung Norden blickend, sah ich während eines Tages-Angriffs plötzlich mehrere einmotorige Jäger tief über den Häusern aus »Richtung 2«, kommen, brüllte vorschriftsmäßig Alarm, die Kameraden drehten die Geschütze in diese Richtung. Dann hörte man schon die 3,7 cm der Flaktürme Humboldthain und Friedrichshain ballern, und während die erste Maschine nach unten stürzte und dort eine dunkle Rauchwolke entstand, sahen wir vier »Mustang« der USAF steil nach oben ziehen, von einigen krepierenden 3,7 cm-Flakgeschossen verfolgt, aber außerhalb der Reichweite unserer eigenen Geschütze. Die etwas neidische Begeisterung über den Abschuss war groß; als später das Telefon in der Stellung läutete, musste ich den Fähnrich an den Apparat holen, der eine Meldung mit dem Bemerken »So ein Mist« entgegennahm und dann zu mir sagte: »Das war eine Focke-Wulf, die da am Rosenthaler Platz runtergefallen ist, keine Mustang. Aber sag's niemandem weiter!« Offenbar hatte jener deutsche Jäger, verfolgt von den Mustangs, versucht, auf dem Tempelhofer Feld zu landen.

Als wir von Prof. L., eine Woche nach der Invasion, das Aufsatzthema gestellt bekamen: »Worauf begründen wir unsere Siegeshoffnungen?« saß ich verstört vor dem linierten Papier und wusste zum ersten Mal in meinem Schüler-Dasein nicht, was ich schreiben sollte. Prompt erhielt ich dafür ein 3 minus (sonst an viele Aufsatz-Einsen und allenfalls -Zweien gewöhnt), und Prof. L. hatte rot an den Rand geschrieben: »Und die Wunderwaffen?« Die hatte ich nicht erwähnt, (erst am 16. Juni flog die erste V 1 nach London) ja, wo waren sie, die wirksamen Wunderwaffen?

Einen sozusagen endgültigen Schock erlebte ich aber, was jene »Siegeshoffnungen« anbelangt, im August, als ich einmal Fahrstuhl-Dienst hatte, und, begleitet von gewaltigem Hackenknallen, der »Reichs-Marschall« Göring im Eingang erschien, gleichzeitig allerdings auch die eigentliche Fahrstuhlführerin: »Komm, hau ab, den Hermann muss ick selba fahn«, nämlich hinauf in das Prominenten-Lazarett; aber ich sah doch für Sekunden in sein gesenktes düsteres Gesicht, ein völlig anderes als jenes auf dem Balkon der Reichskanzlei nach dem siegreichen Frankreichfeldzug, angesichts der jubelnden Massen im Sommer 1940, in jener Wochenschau…

Ich ließ Fahrstuhl Fahrstuhl sein und hastete hinauf in unsere Unterkunft, wo die Kameraden – natürlich – beim Skat hockten, und der Helmut L. am Ansagen war, und ich: »Wißt Ihr was? Ich habe eben den Göring gesehen, mit soonem Gesicht … D e n Krieg ham wir verlorn!« Helmut S. sagte noch: »24 – 27 – passe« und dann: »Na, wenn de das j e t z erscht märgst …!« Dem LWH Hans K., welcher aus ihm heute nicht mehr erklärlichen Gründen besonders oft oben an den Geschützen Wachdienst hatte, begegnete dort der Luftwaffengeneral Bodenschatz im Schlafanzug, seit dem Attentat am 20. Juli mit gänzlich verbundenen Armen, und der Ernährungsminister Backe mit quittegelbem Gesicht, wohl als Folge einer schweren Hepatitis. Sie fragten den kleinen LWH freundlich nach seinen häuslichen und schulischen Verhältnissen aus. Ihm kam freilich ein gelbsuchtkranker Ernährungsminister irgendwie sonderbar vor!

Dem Fahrstuhldienst verdanke ich noch ein weiteres Erlebnis mit Prominenten jener Jahre, das aber nicht gerade zu meinem Ruhm ausging: Es betraten einmal der hochdekorierte Jagdflieger Galland (welcher den Krieg lange in Südamerika überlebt hat und m. W. einmal feier-lich im Rathaus ein Mädchen unserer Heimatstadt geheiratet hatte) und ein SS-General mit Ritterkreuz den Fahrstuhl und verlangten, zum Lazarett hinaufgefahren zu werden, wo noch vom 20. Juli her der Fliegergeneral Bodenschatz seine verletzten Hände ausheilte. Während ich da mit meiner Kurbel hantierte, fragte mich der berühmte Galland – etwas gönnerhaft freilich – »Na, mein Junge, Du willst doch sicher auch mal Jagdflieger werden …« und ich, vollkommen ehrlich und ihn richtig titulierend, antwortete zackig: »N e i n, Herr Generalinspekteur, ich bleibe bei der FLAK!« Er drehte mir daraufhin gekränkt den Rücken zu, der SS-General grinste jedoch über sein ganzes Gesicht. Ich hatte mich nämlich tatsächlich wenige Tage zuvor bei der Luftwaffen-Flak freiwillig gemeldet als Reserveoffizier (nahezu jeder von uns tat dies, wegen der verkürzten Grundausbildungszeit, und in der Hoffnung, später einmal nicht sofort verheizt zu werden). Beeindruckt von den Flak-Waffen, und weil wir damals schon an zwei Kalibern ausgebildet worden waren (es wurden später ja sogar vier!!), hatte ich mich dazu entschlossen.

Allerdings wurde ich eines Tages Ende März oder Anfang April 1945 zuhause zum Schrecken meiner Eltern in die Kaserne bestellt, wo mir aber ein freundliches älteres Mädchen nur mitzuteilen hatte, dass meine Bewerbung bei der Luftwaffe leider abgelehnt worden sei, aber ich könne mich ja nun bei der Infanterie bewerben, da würden doch Offiziere jetzt gewiss gebraucht … Ich könne die Bewerbung gleich hier ausfüllen! Ich zog es aber vor, die Formulare mit nachhause zu nehmen und sie dort wegzuwerfen.

Von unserem Balkon aus beobachteten wir bei jedem Alarm das Hereinströmen der in der Nähe wohnenden und noch nicht ausgebombten Berliner Bevölkerung in den Turmeingang; das begann schon, wenn die Luftlagemeldungen im Radio verlauten ließen, dass ein »Bomberverband nördlich Braunschweig mit Kurs Ost« unterwegs sei, und die Sirenen noch nicht einmal den »Voralarm« verkündet hatten. Die Schutzsuchenden bevölkerten dann das Erdgeschoss und die großen Wendeltreppen in den Ecktürmen. Es sollen manchmal mehrere tausend gewesen sein! Im letzten Moment, wenn die Schwere Flak am westlichen Rand der Stadt schon zu schießen begann, sahen wir noch einige hohe Offiziere aus dem »Bendler-Block«, manche mit roten Biesen an den Hosen, in den Turm eilen.

Der Flakturm Zoo war von den drei Berliner Türmen der sozusagen »vornehmste« nicht nur wegen des Prominenten-Lazarettes in einem Stockwerk, sondern auch mit einem Kinosaal ausgerüstet, auf dessen Bühne wir sogar einmal eine Wehrbetreuungsveranstaltung erleben durften, wobei allerdings die Tänzerinnen der berühmten Dresdner »Palucca-Schule« von den Flaksoldaten im wesentlichen nach ihren Proportionen begutachtet wurden. Dort stand auch ein Flügel, auf dem mein Freund Otto M. gelegentlich – die Tür zur Bühne war unverschlossen – damals gängige Schlager hören ließ, wie »Kauf Dir einen bunten Luftballon …« oder »In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleiné …«, und, ganz zart hingetupft und verswingt, Horst Wessels Leierkastenmelodie »Die Fahne hoch …« Schon damals hatte ich mich, halb unbewusst, über die traurig fallenden Tonfolgen dieses Parteiliedes gewundert, das so gar nichts Aufrüttelndes und »Heldisches« an sich hatte. Tatsächlich soll es sich um eine einfach zur zweiten National-Hymne umfunktionierte Moritaten-Melodie gehandelt haben! Da war die Italienische Faschisten-Hymne schon eine andere Sache, flott und forsch gespielt, der wir allerdings (1944!) den Text unterlegten: »Wiiir sind tapfre Italieeener, uuunser Land wird immer kleeener …«

Im September verließen uns die Schulkameraden des Jahrgangs 1927; sie wurden zum »Arbeitsdienst« eingezogen. Uns aber schickte man mit allen Dienstgraden nach Rüdersdorf im Osten von Berlin zu einer 8,8 cm Batterie. Und da landeten wir mit einem Mal wieder im Grünen, die Baracken und die Aborte waren ungewohnt primitiv, aber die nächsten Äcker waren ganz nah, und ich sehe noch uns drei, Otto, Christian und mich, abends dort umherstreifen, von einem Möhrenhaufen einige mitnehmend, den Bauern beim Rüben-Abfahren zusehen, wobei ein Wagen steckenblieb und schließlich ein Ortscheit zerbrach, wie der Christian mitleidig und sachverständig feststellte, und es wurde mir deutlich, dass er, vom Dorf stammend, noch mehr als ich (der ich schon neun Monate von meinem Garten getrennt war) unter dem Mangel an Landschaft und dem Fehlen des Geruchs nach Stalldung und frisch gepflügter Erde gelitten hatte…

Landschaft blieb uns dann bis zum Schluss treu; in Rüdersdorf war die Ausbildung an der 8,8cm, wie sich schon eine Woche später herausstellte, überflüssig gewesen, obwohl es natürlich für einen technisch interessierten Schüler wie mich, wieder etwas Neues war, zumal ich nicht Ladekanonier spielen musste wie mein Freund Otto M., was ja bei der »88« eine ziemliche Schinderei war, besonders, wenn fast senkrecht geschossen wurde.

Quelle: www.seniorennet-hamburg.de – ©2001 Dr. Wolfgang Waldhauer

Wir danken Herrn Dr. Waldhauer für die Erlaubnis, seine Erinnerungen hier wiedergeben zu dürfen.

Der Volkspark Humboldthain

In den wilden Wachstumsjahren der Stadt Berlin herrschte außerhalb der Stadtgrenze eine wahre Bauanarchie: Nichts war geregelt oder organisiert, kapitalkräftige Städter hatten gerade den Bau von mehrstöckigen »Familienhäusern« als Goldesel entdeckt. Die Bauordnung von 1853 bestimmte gerade mal die Größe der Hinterhöfe und die Fassadenhöhe. Die aufkommende Industrie forderte jedoch ein Mindestmaß an Infrastruktur, und Baurat James Hobrecht wurde kurz danach beauftragt, für das gesamte Umland der damaligen Stadtgrenze (etwa Linie Torstraße) einen Bebauungsplan aufzustellen.

Die Grundidee Hobrechts war, nicht nur eine große, zentrale Stadt zu bauen, bei der alles ausschließlich auf das Zentrum ausgerichtet ist, sondern einzelne Stadtteile zu schaffen, die wir heute als »Kieze« beschreiben. Kleine Straßen und Plätze sollten hier das Leben bestimmen, und in jedem dieser Viertel sollte ein »Karree«, also über ein oder zwei Blocks verteilt, ein kleiner Park angelegt werden, in dem die Bevölkerung ihre Erholung finden könnte. Zusätzlich zu Hobrechts Planung wurde von der Stadt beschlossen, in jedem Bezirk einen großen Volkspark anzulegen. Die größten geplanten Parks waren der Friedrichshain, der Humboldthain, sowie der Kreuzberg.

Hobrechts Vision einer sozialen Stadtstruktur sah vor, dass die großen Industriekomplexe außerhalb der Stadt angesiedelt wurden oder zumindest auf eigene Häuserblocke. Zu den Erholungsflächen heißt es im Bebauungsplan: »Die öffentlichen Plätze sind möglichst gleichmäßig zu vertheilen; sie liegen entweder wie die Bauviertel zwischen den Straßen, oder da, wo Hauptstraßen zusammentreffen, und sind am nutzbarsten, wenn sie zur Seite einer Hauptstraße liegen. Was ihre Form betrifft, so erscheinen die rechteckigen als die nutzbarsten (…) Die Plätze müssen öffentlichen Anlagen dienen, für öffentliche Gebäude, namentlich für Kirchen, welche dem Verkehr entzogen werden müssen, und darüber hinaus für Spielplätze, Promenaden und Gartenanlagen.«

Planung und Gestaltung

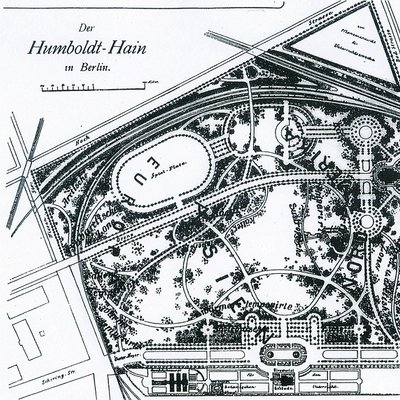

1865 beschloss die Stadtverordnetenversammlung von Berlin, das Grundstück neben dem Schlachthof für einen ca. 29 Hektar großen Volkspark zu erwerben. Die Planung und Vorbereitung durch den Gartendirektor Gustav Meyer dauerte vier Jahre, so dass erst im Spätsommer 1869 mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte. Erster Spatenstich für den 1876 fertig gestellten Volkspark war am 14.9.1869, dem 100. Geburtstag Alexander von Humboldts. Das Volksfest zur Grundsteinlegung gilt als das erste öffentliche Auftreten der Berliner Sozialdemokraten nach der im Vormonat in Eisenach erfolgten Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP).

Der Park war einerseits für die Freizeit und zur Erholung der umliegenden Bevölkerung gedacht, gleichzeitig sollte er aber auch ihrer Fortbildung dienen. So gab es neben der Rodelbahn und den Spielplätzen zahlreiche exotische und seltene Pflanzen, die nach ihren Herkunftsregionen geordnet waren. Kleine Schildchen wiesen auf den Namen und die Herkunft hin. Die für diese Anlage vorgesehenen 340.000 Mark beinhalteten auch den Bau eines aufwendigen Bewässerungssystems, dessen Bau allein mehrere Jahre in Anspruch nahm.

Der Park, wie wir ihn heute kennen, sah damals völlig anders aus. Vor allem unterschied er sich an der heutigen Gustav-Meyer-Allee sowie dem eigentlichen Hain. Gegenüber der Ramlerstraße gab es einen Platz, auf dem die Himmelfahrtkirche stand, ein monumentaler Backsteinbau, der nach Plänen des Königlichen Baurats August Orth 1890 bis 1893 erbaut und im Zweiten Weltkrieg bei den Endkämpfen um die Stadt Ende April/Anfang Mai 1945 sehr stark beschädigt wurde. Von der Westseite des Platzes, wo noch heute die Wiesenstraße verläuft, führte die Grenzstraße quer durch den Park bis zur Kirche und der Brunnenstraße. Das heute existierende Freibad gab es damals natürlich noch nicht.

Im Süden schloss sich der Vieh- und Schlachthof an. Als dieser geschlossen wurde und dort die AEG ihre Hallen baute, wurde ein Teil des Humboldthains für das Werksgelände geopfert. In Verlängerung der Rügener Straße entstand aus einer bis dahin breiten Parkpromenade die Gustav-Meyer-Allee, ursprünglich noch mit einem bepflanzten Mittelstreifen und einem kleinem Plätzchen in der Mitte der Straße. 1888/89 wurde oben auf dem Hain eine Gruppe von Findlingen aufgebaut sowie auch eine Inschriftenplatte, die auf Alexander von Humboldt hinwies. Der Park war ihm zu Ehren benannt worden, der zehn Jahre vor dem Baubeginn des Parks gestorben war. Daneben legte man eine künstliche Quelle an, die einen kleinen Weiher mit ausländischem Fischbestand speiste. 1901 entstand gegenüber dem Direktorialgebäude am südlichen Parkrand ein Rosengarten, 1902 wurde die Plastik »Der Stier« von Ernst Moritz Geyger im Park aufgestellt. Doch das wohl wichtigste Denkmal wurde 1927 geschaffen. Die Skulptur »Diana mit Windhunden« (auch »Jagende Nymphe« genannt) von Walter Schott kam allerdings erst 1987 an ihren heutigen Platz im den Rosengarten. Sie wurde 1953 dem Bezirk Wedding von der AEG geschenkt, befand sich aber an anderen Standorten.

Zweiter Weltkrieg und Nachkriegszeit

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Volkspark Humboldthain von den Nazis für ihre Zwecke »zweckentfremdet«. Als erstes sind entlang der Brunnenstraße zwei halbunterirdische sogenannte Flachbunker als »Mutter-und-Kind-Bunker« errichtet worden.

Vom Oktober 1941 bis zum April 1942 erbaute man dann unter Hinzuziehen französischer Zwangsarbeiter und sowjetischer Kriegsgefangener zwei gigantische Hochbunker, die den Park völlig zerstörten. Das war zum einen der Turm für die Flakgeschütze (G-Turm) am nördlichen Rand des Parks, zum anderen der Flak-Leitturm (L-Turm) an der Gustav-Meyer-Allee am Südrand des Volksparks.

Nach dem Krieg und den beiden nachfolgenden kalten Wintern war der Humboldthain faktisch völlig zerstört. Alle Bäume waren zum Heizen abgeholzt, nur die Bunker standen noch. Als erstes wurden 1947 die Mutter-Kind-Bunker gesprengt. Dann zerstörten französische Pioniere, nach mehreren teilweise missglückten Sprengversuchen, auch die beiden Flaktürme. Die Bunkerruinen sind in der Folge mit den rund 1,3 Millionen Kubikmetern Trümmerschutt, die aus der zerbombten Umgebung mit Trümmerbahnen und Pferdefuhrwerken angefahren wurden, größtenteils zugeschüttet worden. Die ausgebrannte Ruine der Himmelfahrtkirche verschwand ebenfalls in den Trümmermassen, als letztes wurde der einst 72 Meter hohe Kirchturm am 14. Juli 1949 gesprengt.

Ab 1950 entstand ein von Günther Rieck völlig neu gestalteter Park, finanziert unter anderem mit Geldern des Marshall-Plans. Über dem kleineren Flakbunker, dem ehemaligen Leitturm, wurde eine Rodelbahn angelegt, während man den Trümmerberg des großen Bunkers begrünte und auf seinem »Gipfel« das »Mahnmal der Einheit Deutschlands«, eine Metallskulptur des Künstlers Arnold Schatz aus dem Jahre 1967, aufstellte. Auf dem Areal der ehemaligen Himmelfahrtskirche an der Brunnenstraße befindet sich heute ein ebenfalls in der Nachkriegszeit angelegter sehr sehenswerter Rosengarten.

Und während sich die Weddinger Bevölkerung auf dem Rasen ihren Platz fürs Picknick sucht und die Kinder sich im Sommerbad oder dem pädagogisch betreuten Spielplatz amüsieren, kann man heute am großen Bunkerberg bis auf die 85 Meter hohe Plattform gehen. Von dort hat man eine tolle Aussicht in alle Richtungen.

Bevor dies jedoch möglich wurde, musste der Bunker erst umfangreich saniert werden. Jahrzehntelang war er nach der Übertrümmerung sich selbst überlassen geblieben und das Betreten, aus gutem Grund, verboten. Immernoch gab es Löcher und Spalten, teils ehemalige Fenster- und Türöffnungen, teils durch die Sprengungen entstandene Öffnungen, die einen Zugang ins ruinöse Innere ermöglichten. Dass dies ein lebensgefährliches Unterfangen war, hielt abenteuerlustige Jugendliche und Erwachsene nicht von einem Einstieg ab. Immer wieder gab es Unfälle, einer davon endete im Frühjahr 1982 tödlich, und so beschloss man, den Bunker entweder ganz abzureißen oder zu sichern. Jahrelang dauerte es, bis man die Idee eines Abrisses aus Kostengründen verwarf und 1988 die notwendigen Arbeiten begannen: Öffnungen wurden verschlossen, die Fassade mit Spritzbeton gesichert, Treppen und die ehemalige untere Gefechtsplattform wieder instandgesetzt. Anschließend wurde ein 3 Meter hoher Zaun auf der Brüstung und der ehemaligen oberen Geschützplattform, die inzwischen zur Aussichtsplattform ungestaltet war, aufgebaut. Am 10. Juli 1990 wurde die »Humboldthöhe« feierlich der Öffentlichkeit übergeben. Den Namen hatte sie freilich schon knapp 40 Jahre vorher erhalten, als 1952 ein Namensgebungswettbewerb mit Preisausschreiben vom Bezirksamt Wedding initiiert wurde. Hunderte von Einsendungen waren die Folge, und so könnte der Berg heute auch »Plumpenpickel«, »Bombast« oder »Großer Busen« heißen. Glücklicherweise war es der Vorschlag Nr. 777, der eines Herrn Otto Lengner aus Hermsdorf, der die meisten Stimmen (159) auf sich vereinen konnte.

Und auch eine Himmelsfahrtkirche steht wieder, nun allerdings an der Gustav-Meyer-Allee, nur wenige Schritte von der Brunnenstraße entfernt. Nach ihrer Zusammenlegung mit der Friedensgemeinde heißt sie nun »Kirche am Humboldthain«.

In Auszügen aus www.brunnenstrasse.de, www.stadtentwicklung.berlin.de und www.luise-berlin.de

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Landesarchiv Berlin

© Landesarchiv Berlin

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Archiv Berliner Unterwelten e.V.

© Holger Happel

© Holger Happel

© Holger Happel

© Holger Happel

© Holger Happel

© Holger Happel

© Holger Happel

© Holger Happel

instagram takipçi satın al - instagram takipçi satın al mobil ödeme - takipçi satın al

bahis siteleri - deneme bonusu - casino siteleri

bahis siteleri - kaçak bahis - canlı bahis